Gli ulivastri di Torre Mileto hanno sempre incuriosito persone che si sono chiesti il motivo di quella conformazione. Si riporta un articolo di Nello Biscotti che ne chiarisce la motivazione.

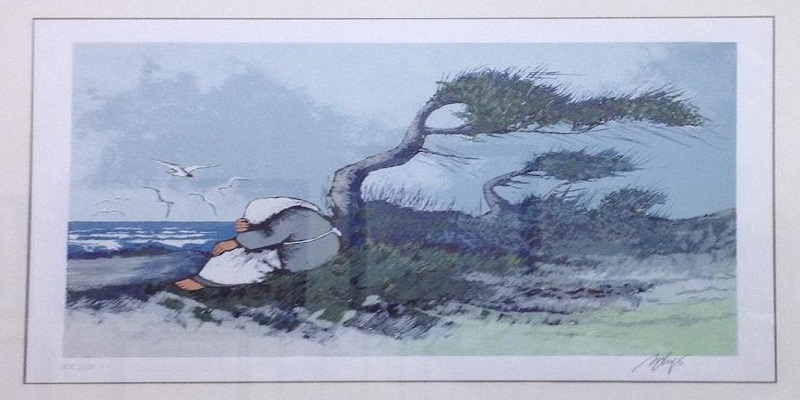

Il vento, sia per la sua azione meccanica sia per quella indiretta di natura chimico-fisica, ove agisce con intensità, modella anche il portamento degli alberi. Il risultato più evidente di questa duplice azione è la direzione diversa da quella normale dello sviluppo sia del tronco che della chioma. Per ovvie ragioni ogni chioma perderà la sua simmetria assiale (rispetto al tronco) e sarà obbligata a svilupparsi solo nella parte sottovento per cui gli alberi esposti al vento assumono spesso quel portamento cosiddetto “a bandiera”: il tronco è spesso inclinato e la chioma si riduce ad una bandiera in conseguenza del fatto che branche, brachette ed ogni germoglio si sviluppano in senso orizzontale.

La ragione è semplice a spiegarsi; il vento tende innanzitutto ad inclinare (azione meccanica) e, specialmente se l’azione è costante (zone ventose) ogni albero tenderà a svilupparsi in direzione obliqua (asse del tronco); quest’azione a volte può essere così forte che influenzerà anche la geometria della crescita radiale del tronco; se i dispone di una sezione di tronco di questi alberi si nota spesso che gli anelli si sono sviluppati in modo irregolare: più spessi nella parte sotto vento, sottilissimi invece nella parte esposta al vento.

Ma il vento non è solo un fatto meccanico, sono spesso portatori di freddo, spesso pungente e letale per ogni tenero germoglio che tende a svilupparsi in altezza; si vedono così spesso chiome “recise” nella parte alta o costituite da un fitto groviglio di frascame gran parte del quale rinsecchito ma che svolge indirettamente un’azione protettiva nei confronti dei germogli più basali che così possono tranquillamente svilupparsi ma in modo irregolare, in direzioni diverse, senza superare una certa altezza e comunque sempre in un verso obbligato. Il risultato è un albero anomalo soprattutto nella chioma che si presenta sviluppata orizzontalmente (bandiera) invece che verticalmente.

In zone di montagna (Alpi, Appennini) l’azione del vento può obbligare alcune specie di alberi ad assumere un portamento strisciante, valga in proposito l’esempio del Pino mugo, l’ultimo albero in quota, dopo i piceti, che sembra costituire dei “tappeti”. Un esempio questo, di come l’azione del vento è stata tale da modificare radicalmente il naturale portamento di una specie arborea, che diventa alberello o spesso un vero arbusto ma con portamento anomalo. Il vento influenza anche altri aspetti del mondo vegetale: distrutto il manto arboreo ad esempio, il vento sarà determinante nell’assetto dei nuovi tipi vegetazionali (formazioni erbose quali le steppe o arbustive). Proprio il vento, quando costante e forte, potrà impedire il ritorno del bosco, facendo affermare ad esempio diverse specie di arbusti, i quali però saranno a loro volta influenzati e nel portamento e nella loro distribuzione spaziale. L’influenza del vento in questi ambienti, specialmente se rocciosi, è tale che si raggiungono equilibri fitoclimatici definitivi, nuovi ed eccezionali. Si può citare in proposito un esempio di un’associazione vegetale, unica in Italia, che è il frutto dell’azione del vento che si può osservare nei circondari rupestri e sassosi dei rilievi intorno a Monte S. Angelo (Gargano). Si tratta di rilievi intorno agli 800 m con caratteristiche geoclimatiche tipiche di tutta la montagna mediterranea, in cui il vento gioca un ruolo determinante nell’assetto vegetazionale e paesaggistico.

Il vento è fortissimo oltre che freddo per cui si sono potuti selezionare al massimo piccoli arbusti che hanno dovuto modificare il loro portamento (“a cuscinetto”) e soprattutto sviluppare molte spine. Nel caso in esame si tratta di arbusti come il Chamaecytisus spinescens, la Genista micheli, Euphorbia spinosa, i quali si distribuiscono in funzione della direzione del vento, a seconda del loro diverso grado di sensibilità. I siti in questione sono tra l’altro popolati da molti endemismi o subendemismi (tra cui la Scabiosa dallaportae) per cui tutta l’associazione riveste notevole importanza scientifica. E’ curiosa ed interessante osservare la successione: in prima linea i bassi cuscinetti della Scabiosa dallaportae (presente in Italia nel Gargano e nell’Isola di Cefalonia); in seconda linea i cuscinetti un po’ più voluminosi della Satureia cuneifolia (Santoreggia); in terza linea i grandi cuscini del Rosmarino all’interno del quale si sviluppano protetti i piccoli cuscini spinosi della Genista micheli; in quarta linea, ormai super protetti, gli alti cuscini del Chamaecytisus spinescens.

La fisionomia paesaggistica è dunque quella di una macchia con le componenti dal caratteristico portamento a cuscinetto su suoli derivati dalla disgregazione delle rocce calcaree, tra i quali prevale il verde acceso del rosmarino. L’effetto paesaggistico è sicuramente fascinoso. Un tempo questi suoli erano boschi (leccete) poi il disboscamento ha portato alla nuda roccia ed il vento ha fatto da padrone; ma la natura ci dà sempre risposte di nuovi adattamenti, questa volta al vento, alle azioni umane (confidiamo sempre in queste risposte).

Il vento, com’è naturale che sia, si fa sentire anche a livello del mare. Qui eccezionalmente ci può essere anche il freddo, ma costante è la presente di un altro fattore: la salsedine di cui spesso i venti delle fasce costiere sono carichi; in questi casi l’azione del vento può essere modellante in modo ancora più drastico ed investire radicalmente tutte le specie che costituiscono la vegetazione, principalmente alberi ed arbusti. Caratteristico in proposito è il modellamento che subiscono quest’ultimi. Ad esserne particolarmente interessati sono i primi arbusti che possono crescere subito dopo la linea di spiaggia (qui nessuna specie arborea riuscirebbe a farlo). La salsedine esercita un’azione “ustionante” per cui ogni germoglio che supera una certa altezza è obbligato ad arrestare la sua direzione di crescita; rimangono altre direzioni, tutte però orizzontali per cui il nostro arbusto assumerà spesso la forma di una fitta cupola di verde, specialmente quando è isolato come lo sono spesso i primi ad insediarsi sulle sabbie; la forma che ne deriva (portamento) è alquanto caratteristica, si parla in proposito di un “effetto cuscinetto” o strisciante e potrà interessare anche specie arboree (classico in proposito è l’esempio del Pino d’Aleppo).

Questo in realtà è solo un aspetto che caratterizza la vegetazione che è parte integrante dei paesaggi costieri (atlantici o mediterranei per restare in Italia). Il vento anche qui costituisce un fattore ecologico che influenza la composizione, la struttura ed infine la fisionomia di questi ecosistemi, specialmente se si tratta di quegli importanti siti, sempre più rari, che abbiamo imparato a conoscere come sistemi dunosi, in cui tutta la vegetazione assume una caratteristica fisionomia paesaggistica, detta a “cuneo” con il vertice proteso verso il mare. Per capire l’effetto “a cuneo” è bene rammentare alcune conoscenze in merito. Come è noto a ridosso della spiaggia nuda si notano solo dure e basse erbe, resistenti alla salsedine e soprattutto ai venti; sono diverse le specie in proposito ma che tutte insieme formano specifiche associazioni vegetali (ammofileto, agropireto) con la caratteristica di essere pioniere per quell’ambiente difficile (salinità, ventosità). Spesso questa comunità di specie, o di diverse associazioni, quando non vi sono gli ombrelloni, si sviluppa in modo imponente da costituire una prima ma importante azione protettiva (dal vento) sulla stabilità delle spiagge.

Stabilità della spiaggia significa che immediatamente dopo possono affermarsi altre comunità vegetali. In ambiente mediterraneo questa comunità è la “macchia mediterranea” (fillirea, lentisco, ginepro, ecc.), quel groviglio impenetrabile di verde a portamento macchioso, basso strisciante proprio per l’azione del vento. Tante le direzioni di crescita ma tutte sottovento, ecco il groviglio. I primi arbusti saranno quelli a pagare il prezzo più alto: striscianti, nani; ma quelli retrostanti per l’azione protettiva dei primi, possono svilupparsi qualche gradino in più in altezza e così via dicendo per quelli successivi fino a trovare lentischi o olivastri alti fino a due o tre metri con chiome fittissime “falciate” dal vento. Ecco il cuneo di verde che poi rende stabile in modo definitivo il sistema dunoso o la spiaggia in definitiva. Una fascia di verde che svolge una importante funzione protettiva, insieme alle dune, ecco la loro importanza, che protegge le zone più interne dai venti marini che trasportano la salsedini o altri inquinanti. Queste naturali protezioni almeno per le coste italiane sono ormai una rarità e spesso tante aree costiere hanno pagato dirette conseguenze in loro mancanza (avanzate della sabbie o consumo di esse). Distrutte queste prime barriere, tutto il sistema ecologico è costretto infatti ad arretrare o a distruggersi. Dopo la macchia, perchè protetta da questa, può infatti affermarsi la pineta (pino d’Aleppo, marittimo, domestico) anch’essa in forma pioniera e, poi, immediatamente dopo le leccete, insieme a formare la foresta mediterranea, quella che doveva apparire ad Enea quando approdò sulle coste italiche. Non v’è più traccia oggi di questa foresta, è facile intuire perché (insediamenti, coltivi) e quando ciò non è avvenuto si è favorito l’affermazione delle pinete ritenute di maggiore valore economico (pece, resina, petecchia, legname per fare cassette, ecc.).

Poeti, scrittori, pittori avrebbero descritto in modo più efficace l’azione del vento sui paesaggi vegetali. Infatti questi ambienti hanno rappresentato importanti luoghi di ispirazione, proprio per i loro suggestivi, quasi fiabeschi, effetti paesaggistici determinati dal vento. Nel Parco Nazionale del Gargano per fortuna ancora oggi, poeti, scrittori e soprattutto occhi distratti possono avere occasioni di osservare scorci suggestivi (ciò che resta) di paesaggi vegetali costruiti dal vento: tappeti di Pino d’Aleppo, grandi cuscini, bandiere di Lentisco, Olivastro, o infine grandi boscaglie solcate, falciate dai venti freddi di tramontana, quasi una rappresentazione fissa, immutabile, di un grande mare in tempesta (Torre Mileto), mummificato, impietrito dal vento, in cui anche un bambino distratto sarebbe capace di toccare con mano le sue tante favole non lette.

Nello Biscotti